とある2月の寒い日。渋谷駅前のスクランブル交差点に、今日も彼の姿はあった。

信号が赤から青に変わるまでの間、それを待つ「誰か」にためらいなく声をかけていく。

一見それは、ただのナンパにも見えるし、キャッチセールスのようでもある。

しかし彼は、信号が青に変わると会話を切り上げ、決して並んで歩き始めることはない。

信号待ちの、ほんのわずかな時間で打ち解けられるその瞬間を追い求めて。

彼の名は、大畑純一。春から就職を控える、大学4年生。

自身のその活動を「シグナルトーク」と呼んでいる。

人を感じる、という哲学

シグナルトークには、主に3つのルールがあるという。

① 話しかける人を選ばない

② 信号が変われば会話を切り上げる

③ 連絡先を交換することはない

視界の中で最初に立ち止まった人に向かい「今、信号が変わるまでの時間で、いろんな人の“最近あったこと”を訊いてるんですけど…」と声をかけるのが主なスタイル。信号を待つ間は誰もがフリーになる、その空白の時間に目を付けたのだと胸を張る大畑さんの目的はナンパではなく、ましてやキャッチでもない。ならば「シグナルトーク」は、一体何のための活動なのだろう?

「これは、僕にとってのソーシャルアクションなんです。社会を変えるための行動。だからって、今の世の中に何か不満があるってわけでもないですけど(笑)。社会を変えたい、もっと良くしたいっていう「幸せになりたい」と似たような、自然に湧き上がってくる感覚ってありませんか?あとは、社会を変えてる人ってカッコいいので、自分もそっち側に行きたいなと(笑)」

2013年の秋から始めたこの活動は、「信号待ちの会話から、日本中をトモダチに」というコンセプトを掲げ、先日1000人を突破した。これは話しかけた人数ではなく、大畑さんが「打ち解けられた」と判断した人の数。実際に声をかけた人数はもっと多いし、たとえ会話が成立しても打ち解けられたという”手応え”がなければ数に入れない、という姿勢には、ストイックさすら漂う。

「人を感じる、という哲学がシグナルトークの根底にある気がします。哲学であり、メッセージであり、目指すゴールでもある。極端に言えば、シグナルトークという行為自体はあまり重要ではなくて。例えばフリーハグってありますけど、あれは競合他社みたいなもので、人と触れ合うことの喜びに気付くという意味では共通しています。僕は、シグナルトークによって、そこに自分と同じ人間がいるのだと意識すること、そしてあらゆる人と深い関係になれる可能性があることを確かめてきたんだと思います」

世界は敵だらけじゃない、むしろ味方だらけ

どちらかと言えば、人と関係を築くのは上手くない方だという大畑さん。その自己評価はシグナルトーク1000回を達成した今でも変わらないという。にも関わらず、シグナルトークによって「あらゆる人と深い関係になれる可能性がある」とはどういうことなのだろうか。

「みんなが友達かのように接する世界って、素敵ですよね。それは僕の理想ですが、実際はそうじゃない。例えば、まるで互いが機械を相手にしているかのようなコンビニ店員と客のやり取り。そこには確かに人と人が存在してるはずなのに、まったくそれを感じようとしていない。(中略)人の存在が感じられない状況が続くと、自分はこの世界に受け容れられてないんじゃないか、って感じるときがありますよね。そんなとき、シグナルトークは打開策になり得るんです。まったく見ず知らずの人と、信号待ちの一瞬でも打ち解けられるっていうのは、不特定多数の誰かと仲良くなり得ることの証で、人と触れ合う、純粋な喜びなんです。世界は敵だらけじゃない、むしろ味方だらけなのかも、って」

「シグナルトークを始めて自分がどう変わったかと言えば、道行く人に可能性を感じられるようになったことです。コンビニの店員さんや、電車に乗ってるサラリーマンを、それぞれ人生がある人間だとみられるようになって。シグナルトークの帰り道は、渋谷の人混みですらルンルン歩けたりしますよ(笑)。それはまさに、この世界を他人と“シェアする”ような感覚、土壌が育まれたんだと思います」

せっかくなら、もっと

大畑さんがシグナルトークについて語れば語るほど、溢れる愛情のようなものが伝わってくる。ただそれは、自分が発明したのだという誇りや自負とは少し異なり、自分自身とはまったく別の何かに対するものだ。その感想を伝えると、意外な言葉が返ってきた。

「それはもしかしたら、自分が「考案した」というよりも「見出した」という感覚を持ってるからかも知れません。シグナルトークのことを他人事のように話すね、とはよく言われますが、それは所有権を意識してないから。シグナルトークは僕を超えた存在で、例えるならマヤ遺跡を発掘したようなものです。ただ僕のほかは誰も知らない、それじゃあかわいそうだしもったいない、と。 “せっかくならもっと”という気持ちが僕のモチベーションだったんだと思います。こうやって記事にして頂けるというのも、”せっかくなら“と続けてきたおかげなんですかね(笑)」

そもそもシグナルトークは、大畑さんが最初に始めたいくつかのソーシャルアクションのうちの1つだった。当初は「人生を楽しく変えていくための“出会い”を多発させる」という想いから始まったものが、「人を感じる」というコンセプトを得て、ここまで続いてきた。その原動力となったのは、執念でも意地でも、ましてや功名心でもなく「せっかくなら」という軽い気持ちだったという。

「シグナルトークを広めたいという気持ちは持ってます。でも、直接これを実践してもらいたいと必ずしも思ってるわけでもないんです。その裏側にあるもの、「人を感じる」という部分を広めていきたいだけで。まぁ、人を感じよう、なんてことを訴える人ってあんまりいませんよね。そういう希少性を狙ってやってるところもありますけど。本音を言うと(笑)」

シグナルトークが実現するもの

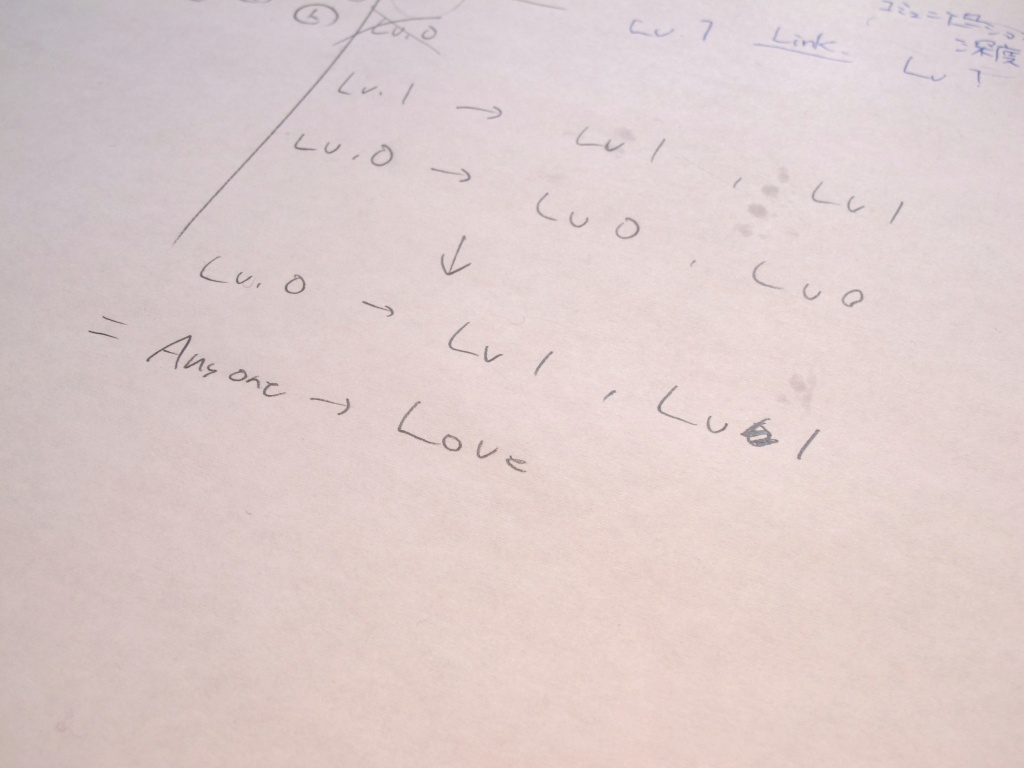

取材も終盤に差し掛かったころ、それまで考え込んでいた大畑さんが、何やら紙に書き始めた。

「シグナルトークを、数式で表すことができるかも知れません…!」

例として、比較対象に合コンを挙げる大畑さん。その最大のポイントは、共通項の有無にあるという。共通項(共通の話題、と置き換えてもいい)がある人と仲良くなるのは、それほど難しいことではない。合コンではそれは予め与えられているか、探し出すための猶予がある。

しかし、シグナルトークにはそれがない。そして、共通項をあえて探し出すこともしない。シグナルトークが実践するのは「共通項がない人とも仲良くなれる」ことの証明だ。私たちが同じ人間であるとき、共通項を持たない人、つまり誰とでも仲良くなれる、ということを大畑さんは式に表した。

この証明が成り立つと、世界が変わるのだと大畑さんは言う。

殺伐とした、人を感じられない、何のつながりもなかった世界が、まるで気の合う仲間といるかのようになる。例えば、祭りの場のような。

シグナルトークのメッカだという、渋谷駅前のスクランブル交差点。想像してみて欲しい。あのメガ交差点に居る人全てが、気の合う仲間である、と。

シグナルトークという証明が成り立つとき、信号待ちの間に打ち解けた何の共通項もない人を通じて、周りにいる他の共通項のない人とのつながりを感じることが可能になる。実際に大畑さんは、目の前にいる人を通じて、他の「知らない誰か」とのつながりを感じることができるようになったという。そんな手応えが、自分の中に新しい尺度を生み、世界の見え方が変わる。この世界が、日々の暮らしを営む「人」の集合体なのだとすれば、シグナルトークは、その「人」を通じて世界を感じるための手法でもあるのだと、大畑さんは目を輝かせた。

未来は、つながっていく

大畑さんがこの一年半の間、「ランナーが毎朝ジョギングするような感じ」で続けてきたというシグナルトーク。最後に、この春から社会人になるに当たっての、今後の抱負と展開を尋ねてみた。

「たまにはやることはあるかも知れませんけど、今のように全力で関わることはないでしょうね。学生の頃と比べて時間もなくなるし、正直言って社会人としての世間体もありますから。僕はサービス業に就くのですが、これからはシグナルトーカーからサービスマンになるのだと思ってます。それはちょうど、僕の中では次のステップに進むということです」

先ほどまでのキラキラした目と盛り上がりが嘘だったかのようなあっさりした答えと淡々とした態度。呆気にとられているのを見て、彼は続けた。

「ただ、シグナルトークの「人を感じる」という理念が僕から無くなるわけではないですよ。サービスにおいては最も大切なことですし、むしろそれを追求するためにその世界に入るんですから」

シグナルトーカーからサービスマンへと進化を遂げる大畑さん。

渋谷のほど近くで勤務するという彼が、いつの日かあのスクランブル交差点での信号待ちで、「シグナルトークっていうのをやってるんですけど…」と声を掛けられるときが来たら、どうするのだろう?

「何も言わずに、ただ抱きしめるでしょうね」

少し照れながらそう答えた大畑さんの目は、やっぱり輝いていた。

【了】

(村上 健太)

<編集後記>

ぼくらは「関わる」ことをどう考えたらいいのだろう。

「関わる」ことの煩わしさを避けるため、ぼくらは都会に出た。

「関わらない」ことで、自分のことは自分で決められる「自由」を得た。

「私は私。あなたはあなた」と互いに線を引くことが日常になった。

それはそれでとても気楽だし、自分が元気だったり、お金をたくさん持っていたりすれば、こんなに快適な環境はないとも言える。

でも、何かうまくいかないことがあったり、肩をぶつけられても足を踏まれても謝ってもらえなかったり、満員電車の中で洗濯物みたいにぐるぐるしていたりする日々が続くと、自分という「存在」に自信が持てなくなったりすることがありはしないだろうか。

まるで透明人間にでもなってしまったかのような不安感。

自分が自分の存在を確かめるには、他者が必要である。

「こんにちは」に、「あ、こんにちは」と返してもらえることで、自分という存在は確かで、身体的なものとして実感できる。

それは、自分を開くという行為であり、相手にも開いてもらうという行為だ。

瞬間的にせよ、<私>と<あなた>の間に、<私たち>という領域をつくる行為。

極端な話、仲良くなんてならなくたっていいんじゃないかと思う。

気が合わなくたっていいんだと思う。

「仲がいい」「気が合う」というのも一つの条件だから、それを前提としてしまう限り、「仲がよくなくなったら」「気が合わなくなったら」一緒にいられなくなるという結論へとつながってしまいかねない。

「仲がよくなくたって」「気が合わなくたって」、そして自分の「自由」を犠牲に差し出さなくたって、ぼくらは「関われる」ことを思い出した方がいい。

大畑君が、1,000回にもわたってそのことを証明してみせてくれた。

そして<私たち>をつくることが、実は心躍るものであることをぼくらに思い出させてくれた。

<私>と<あなた>が互いを持ち寄り合って、<私たち>をつくる。

ぼくらが「シェアする暮らし」という言葉で探り続けてきているものの原形は、この「シグナルトーク」にこそ見出せるのかもしれない。

ぼくらにとっての「交差点」は、いつもすぐそこにある。

(影山 知明)