お客さんが脚本家・主役の即興パフォーマンス

去る8月16日、経堂の呑み屋カフェ「さばの湯」で、即興パフォーマンス集団「6-dim+(ロクディム)」の主宰者、渡猛さんとカタヨセヒロシさんによる「つながるコメディ」、略して「つなコメ5!」が開催された。

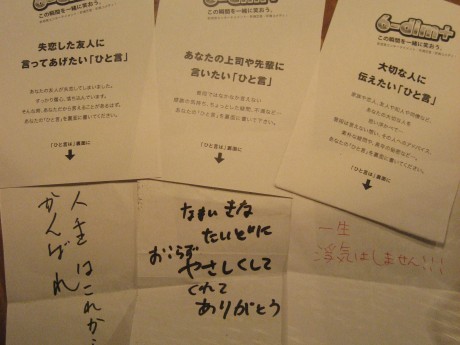

店内で席に着くや否や「はい、これに書いてください」と、ロクディムの2人から紙が配られた。そこには「失恋した友人に言ってあげたい『ひと言』」だったり「大切な友人に伝えたい『ひと言』」といった、クスリと笑える質問が書かれてある。お客さんも笑みを浮かべながら、その質問に答えていく。質問用紙が回収されて、即興パフォーマンスが始まった。とはいえ、実際に体を動かすのは、ロクディムの2人ではなく、まずはお客さんである。

「ペーパーズ」と呼ばれるこの即興手法では、観客が思い思いに台詞を紙に書く。この紙を二つ折りにして床にまいておき、パフォーマーが、パフォーマンスの最中で床から紙を選び、そこに書かれた台詞を読み、ストーリーをつないでいく。

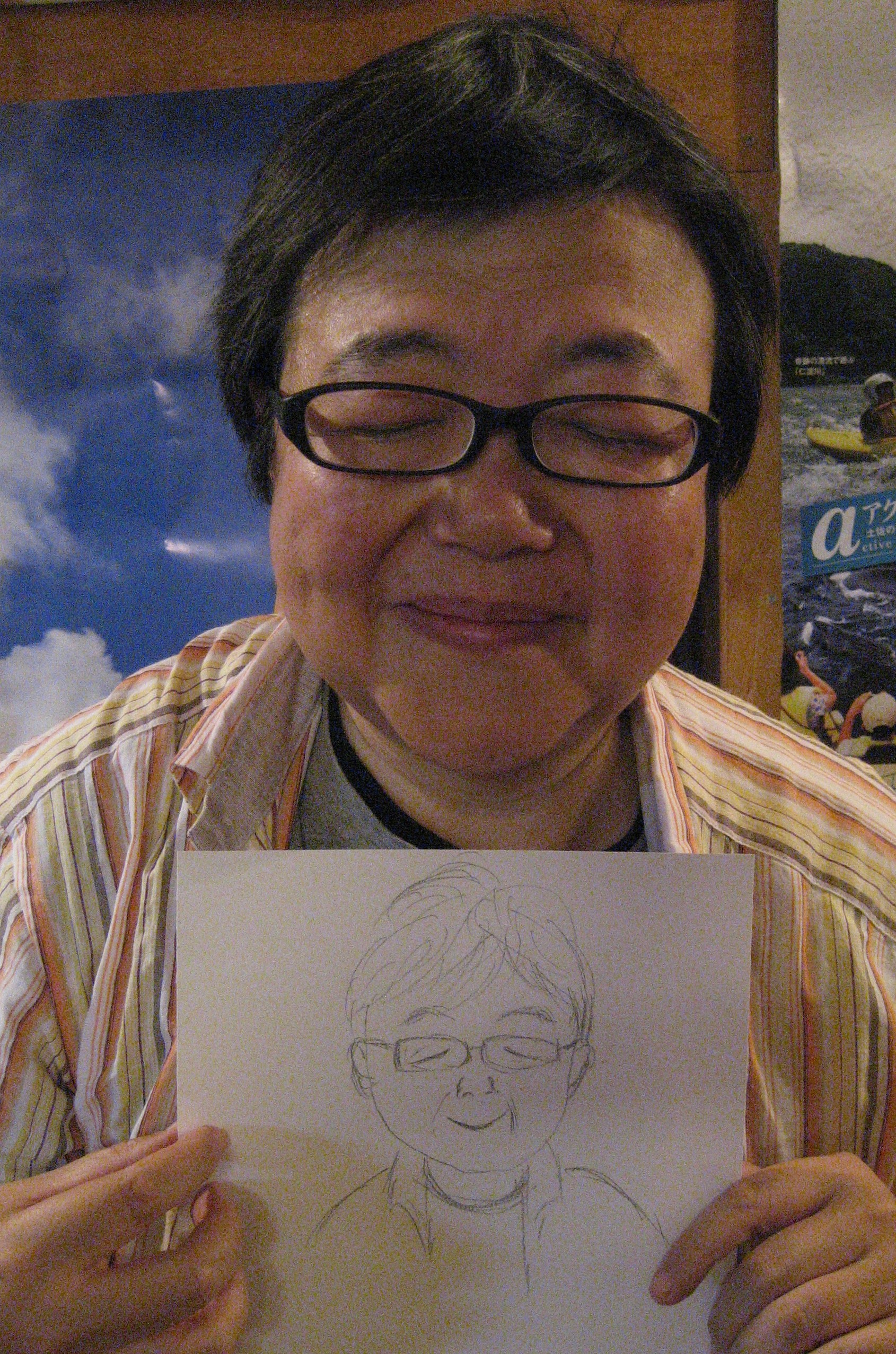

「お客さん同士で、2人組のペアになって下さい」という説明とともに、今度は厚紙が配られた。客がペアになり、3分以内にお互いの似顔絵を描くのだという。勿論、中には初対面同士のペアもいる。「あ、どうもはじめまして」の挨拶もそこそこに、お互いの輪郭、目、鼻、と初めて出会った相手の顔を、まじまじと見ながら筆を進めていく。

3分が経ち「終了です!」の言葉と共に、似顔絵を見せ合う。「おお、似ているね~」「こんな顔、してる?」という楽しげな笑い声が店内に響く。先ほどまで「はじめまして」の関係だったそれぞれのペアの距離が、たった3分の共同作業を通じ、何だかとても近づいたようだ。

3分間で描かれた相手の顔。似ている、似ていないに関わらず、相手をできるだけ素敵に描こうとして「相手の素敵なところ」を無意識に探してしまうワークだ。

失敗を受け止めてくれる仲間がいる、という安心感

「ロクディム」は2000年前後に結成された、男性6人組の即興パフォーマンス集団だ。即興芝居の中でも特に「笑い」を大事にしているため、「即興コメディー」を中心に演じている。

高校卒業後、俳優養成所に同期として入学した渡さんとカタヨセさんは、即興芝居も含めた様々な演劇に取り組んでいた。そこで、当時の演技講師であった今井純氏(現「東京コメディストア・ジェイ」代表)の指導する「即興」に魅力を覚え、卒業後も「即興芝居」に注力するようになった。その後一時解散したが、2004年の再結成を機に、主に渋谷でライブを続け、2010年後半からは経堂の「スローコメディファクトリー(現・エッグカートン)」や「笑和堂」などの少人数カフェからも声がかかり、現在も活動の場を広げている。

「ロクディム」の存在どころか、即興コメディーすら知らない人がまだまだ多い中、活動の場が広がるきっかけは、観客や関係者の口コミによるものが多いという。観客の一人の男性は、「メンバーの舞台上での関わりあい方を見ていて、とても幸せな気分になった」と言う。その「幸せな気分」がお裾分けされるかのように、観客から「このカフェでもやって欲しい」と声が上がり、支援者を紹介してもらうようになり、「ロクディム」の面白さが日々じわりと広がっている。

観客が「また見てみたい」と思う、その「幸せな気分」はどこから生まれるのだろうか。渡さん、カタヨセさんは次のよう語る。

「失敗がエンターテインメントにつながるからだと思う。人は失敗しないように生きていて、失敗を恐れることは本能的に当たり前だと思う。でも、失敗は次につながるステップ。それを『ロクディム』のパフォーマンスでは、仲間がフォローしてくれる。即興コメディーでは、むしろ真剣な演技の中での失敗やアクシデントは笑いになるし、それらは舞台上でしか起こらない。だからこそ、安心して失敗できるし、失敗をイチから経験できる。それを目撃することで、自分自身の失敗すら笑えるようになるんじゃないかな」(カタヨセさん)

「多くの人はいつも不安や心配事を抱えていて、自分がどうあるべきか、どうしたいかに囚われていて、無防備にその場にポンと存在していられる人ってなかなかいないように感じるのです。即興コメディーは、常に恐怖との戦いでもあるけれど、『このメンバーがいるから、自分は失敗できる』という安心感が、舞台上にいつもある。舞台上で、仲間と一緒にポジティブに、建設的なコミュニケーションを築いてストーリーを展開させるというのは、実は凄いこと。その関係性は実社会でもそうありたいけれど、なかなか実現できない。だからこそ、お金を払ってまで見にきて、すげぇな、楽しいなと思ってもらえるのだと思う」(渡さん)

この日のゲストは、脚本家の千葉美鈴さん(左)。自ら考えた台詞を即興で言いながらも、ここぞという時に、観客が台詞を書いた紙をピックアップし、読み上げる。中には「よくぞこの場面でこの台詞を!」という、爆笑の台詞もある。

信頼関係の第一歩は「相手に安心を感じてもらう」こと

地道なライブの傍ら、学校や企業研修のワークショップの講師としても呼ばれるようになった。高校に行けないひきこもりの子どもたちを対象とした学習塾の講座を担当したこともあれば、就職前の研修を担当したこともある。

「最近では、人前で自分の名前を言うことすら、怖いと感じている子どもたちが増えている」と渡さんは語る。「でも、人前で声を出せなかった子どもが出せるようになる、他人と目を合わせられなかった子どもが目を合わせられるようになる、それだけでいいんです。しかもワークショップを始めて15分で笑顔が生まれる。驚いて職員室から先生が出てきて『あの子たち、あんなに笑うの?』と聞かれたこともありました」(渡さん)

しかし、そのワークショップを通じて見える社会背景は、相当深刻なものでもあるようだ。子ども達が、先生や親と信頼関係を築けていないからこそ、人の目を見ず、自分の意見も言えず、顔面を凍らせて過ごすしかない現実があるという。だからこそ、ワークショップでは信頼関係の構築に力を入れる。渡さんは、最初の説明で次のように語るという。

「この空間を、皆の力でできるだけ安心安全なものにしたい。みんな緊張しているよね。怖いよね。ということは、あなたの隣の人も怖がっていると思うんだ。だから、少なくともその人を安心させてあげてください。4時間ある中で、できるだけ失敗をしよう。それが成長するってことだからね」

そう伝えると、その安心した関わりあいの中で、子どもたちはスタート時よりも自分自身が楽になっていることに気付き、それを知ることで、より失敗という名の冒険ができるようになるという。ワークショップ終了時には「もっと相手を喜ばせてあげられたのに」「もっとうまくできたはずなのに」という感想も出る。しかし、その感想にも「『だから自分はダメなんだ』じゃないからね」「自分を検閲する必要はない」「自分の反省を受けとめてあげてね。そうすれば、自然と次回はより良くできるよ」と伝えている。そうすると、解放された子どもたちの方から「またやりたい」「もっとやりたい」と声が上がるという。

ライブやワークショップを経て、2010年の末には「ジャパンツアー」の企画も立ち上がった。運営体制も2011年から渡さん、カタヨセさんの共同主宰となり、いよいよ「ロクディム」が活動の幅を広げるというまさにその時、東日本大震災が起きた。

渡さん(左)が語る本質を、カタヨセさん(右)が体系立ててつないでいく。2人の会話そのものが、お互いがお互いをフォローしあう即興パフォーマンスそのものだ。

震災を通じて見えた「安心した笑い」の大切さ

震災翌日の3月12日、笑和堂(経堂)でのライブを控えていた。パフォーマーとしても、この非常事態の中、即興で自分たちが何を言ってしまうのか分からない怖さがあったという。しかし「暗い顔をして状況が好転するならよいけれど、そうではない。せっかく健康で元気なら思い切りやったほうがよいだろう」と思い、ライブの実施を決めた。そして、1人も来ないのではと思われた観客も、当日は10人近くが集まった。「夜になるにつれ、停電で街が暗くなり、1人暮らしだからどんどん寂しくなって怖くなって。でも、ここにきて良かった。笑っている時は、地震のことを忘れられました。ありがとう」と1人の女性は語ったという。

節電の中行われた震災翌日のパフォーマンス。「この瞬間を一緒に笑おう」をコンセプトとするロクディムだからこそ、いつもと同じように、この瞬間一番の「笑い」を作った。

福島県いわき市出身のカタヨセさんは、震災後、毎週のようにいわきに通い、時にはボランティア活動などに参加しながら、会う人、会う人に「ロクディムの即興パフォーマンスをやりたい」と伝えていた。当時、劇場やホールがある場所は避難所になっており、パフォーマンスが出来るような状態では到底なかった。しかし「ジャパンツアー」の企画書をいわき市用に作成し直し、最小限の場所で出来る即興パフォーマンスの特徴を伝え回った。その努力が実り、6月にいわき市で「ロクディム」の公演が開催された。

予約段階での申し込みはたったの3人。しかし当日は60~70人の観客が集まり、満員御礼だった。観客のほとんどが「東京から面白い人たちが来ているみたいだよ」という口コミで集まったという。震災翌日の笑和堂でのライブと同じく、パフォーマーとしては怖さが伴う公演だった。更に、場所は被災地・福島である。特に、観客の方々がどのような思いを抱えているか計りしれない怖さがあった。しかし「このパフォーマンスの時間だけは、ただ、ただ、即興って面白いねと、純粋に楽しんでもらえる時間にしたかった」という思いで実施した。

結果、パフォーマンスは大成功に終わった。終了後、観客の一人が「ちゃんと、笑えた」と感想を述べたという。「観客のいる日常の中では、笑える状況では到底なかったかもしれない。けれど、福島の外からパフォーマーである『ロクディム』が来て、即興で作りあげるコメディーを見て、安心した空間の中で客観的に笑えた。だから『ちゃんと、笑えた』という言葉になったのだと思う」(カタヨセさん)そして、このパフォーマンスがきっかけとなり「水戸でもやってください」と次の声がかかり、「ジャパンツアー」は福島、茨木、大阪、名古屋と繋がるようになった。

ポジティブに、何もないところから作りあげるこれからの未来

奇しくも「ジャパンツアー」の一回目が、被災地・福島であったことが、ロクディムの今後を決定づけるようになったようだ。これからの展開について、2人は次のように語る。

「即興コメディーは、何もないところから作っていくんです。そして、その時の関わりあい方がとても大事。関わりあい方がネガティブだと、ストーリーが全然進まず、つぶれていき、観客にとってもつまらないものになる。でもポジティブに、ハッピーに、建設的に関わり合うことで、自分たちですら思いもしなかった面白いストーリーが出来たり、面白いハプニングが起きる。『一緒に笑いあおう』ということをスローガンに掲げていたら、予想以上に反響があって、東北だけじゃなく日本中でやれるのではないかと自信がつき、どんどん動いていけたんです」(渡さん)

「色々なものを失った福島で、これからの自分たちの社会や生活をどう組み立てていくか。組み立てていく際に、何を大事にしていくのかを考えることは、即興コメディーを考えることと同じなんですよね。現実世界の自分の生きている『今』に置き換えたら、自分は何もないところから一体何ができるのだろう、と考えることでもあるんです。自分たちの社会を立て直すのも、『ロクディム』の今後を作るのも、自分。そして自分が動かないと始まらない。だから即興パフォーマンスそのものが『ライフ』なんですよね」(カタヨセさん)

たとえ日本がどのような状況下にあっても、まず自分の出来ることは何なのか、どのような笑いを観客に届けられるのか、それを常に何もないところから考え、行動に移してきた「ロクディム」。あの幸せな観客の笑い声は、どこから来るのだろう。それを問うと、渡さんがこう締めくくってくれた。

「『笑う』って、相手を許すこと、そして、相手から受け入れられることだと思うのです。何の設定もない舞台上で、お互いを認めて許し合って受け入れるからこそ、笑いあえる。お互いに許すから、ストーリーを膨らませる自由度が増してくる。相手の何でも受け止められるから、自分の恥ずかしい部分も出せる。だから笑えると思うんです」(渡さん)

関わり合いの一歩は、まず相手を許すこと。言葉で語るには余りにも簡単で、そして行動に移すには余りにも難しいその行為を、何もない舞台の上で「ロクディム」はひたむきに行う。そのひたむきさが、観客の「幸せな気分」とともに今、日本じゅうに着実に広がっている。【了】

文責:田口 歩